軽便鉄道博物館で貰った地域みっちゃく生活情報誌『ぽろん』8月号。

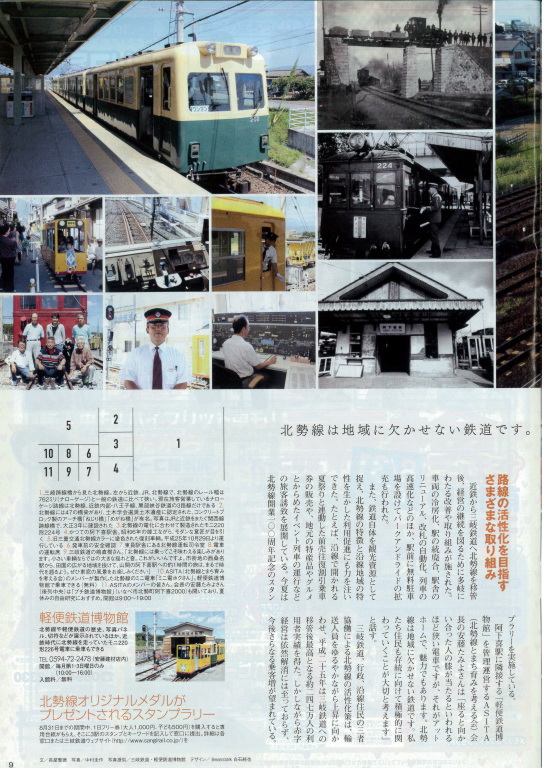

220系モニ226形電車が表紙を飾り北勢線が紹介されている。

このフリーペーパーが全国どこでも手に入るものじゃないし、

永久に残るようなものでもなさそうなのでデータ化して転載します。

というのは建前で”VOICEROID+ 結月ゆかり“を入手したので

何かに使いたくてしょうがないので・・・

ボカロの初音ミクでは挫折したが

テキスト書いて喋らせるだけなら楽勝だぜ!

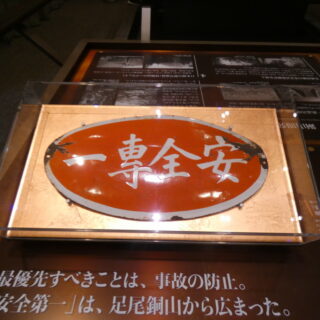

軽便鉄道博物館の見学記事はコチラ。

同日に訪れた貨物鉄道博物館の記事はコチラ。

その日の乗り鉄旅の記事はコチラ。

※下のYouTube動画を再生しながら記事をご覧ください。

地域の足として100年

三重県北部の市町を結ぶ北勢線

北勢線は桑名市から北西に向かい、東員町を経て、

いなべ市に至る全長20.4キロのローカル線だ。

全国的にも珍しいナローゲージの路線で、

「マッチ箱電車」とも呼ばれる小さな電車が走っている。

今年開業100年を迎えた北勢線、その歴史を振り返る。

北勢線は地域に欠かせない鉄道です。

私たち住民も存続に向けて積極的に関わっていくことが大切と考えます。

桑名と阿下喜を結ぶ軽便鉄道として開業

明治四十三年の軽便鉄道法交付を受けて、翌年の三月、

桑名の有力者らが桑名町と阿下喜村間の軽便鉄道免許を申請した。

軽便鉄道法とは国が地方鉄道の推進を図るため、

少ない民間資本でも敷設できるよう制定したもので、

軽便鉄道は一般の鉄道に比べて規格が低い小規模の鉄道を指す。

線路の幅が狭くて車両も小型、速度は遅く、輸送力は低かった。

明治四十五年一月に免許を取得し、北勢鉄道が設立する。

大正三年四月、大山田(現西桑名)と楚原間の開業を手始めに、

翌年に桑名町(後の桑名京橋)まで延伸、

さらに大正五年八月には楚原から阿下喜東(後の六石)まで路線が延長された。

そして昭和六年七月、阿下喜東と阿下喜間が延伸開業して全通となった。

江戸時代より商業集落として栄えてきた阿下喜をはじめ、

桑名と経済的にも関係の深かった沿線の町村が鉄道で結ばれたのだ。

全通と同時に全線が電化され、阿下喜東は六石と改称された。

昭和九年に社名を北勢電気鉄道に変更。

昭和十九年には、県内の鉄道やバスの事業者とともに三重交通に統合されるも、

後に鉄道部門が分離されることになる。

昭和三十九年に三重交通全額出資の三重電気鉄道が設立され、

鉄道全線が譲渡された。

続いて翌年四月、親会社である近畿日本鉄道に合併され、

西桑名と阿下喜間は近鉄北勢線となった。

沿線自治体の支援で廃線の危機から存続へ

地域住民の足として活躍してきた北勢線も、

車社会への移行に伴い、年々利用者が減少。

昭和五十年に約五九七万人だったものが、

平成十一年には約二九四万人と半減した。

近鉄へ編入された後の北勢線ではATS(自動列車停止装置)の導入、

自動扉化、ワンマン化といった設備更新や合理化、

近代化が実施されてきたが、利用者の減少は止められなかった。

平成十二年七月、近鉄は北勢線の廃止を表明した。

これを受けて沿線自治体では、乗客の八割近くが定期客であるなど、

地域の公共交通として重要度が高いことを理由に、存続に動き出す。

その後、桑名市、北勢町、員弁町、東員町の沿線一市三町(当時)と

三重県が三岐鉄道に財政支援を行うことにより存続が決定する。

平成十五年四月に事業が三岐鉄道へ譲渡され、運行が開始された。

「近鉄時代のことですが、

私が車掌として初めて北勢線に乗務したときのことです。

雨が急に降ってきたので窓を閉めたところ、

座っていた乗客の方たちが窓を閉め出し、

もののニ、三秒で全部の窓が閉まりました。

驚いたと同時に、北勢線は利用される地域の人たちに

とても親しまれている路線なんだなと感じました」

という三岐鉄道北勢運転区区長の嶋直樹さんのエピソードからも、

いかにも身近な路線であるのかがわかる。

路線の活性化を目指すさまざまな取り込み

近鉄から三岐鉄道へ北勢線を移管後、

経営の継続を図るために多岐にわたる改善や取り組みが施された。

車両の冷房化、駅の統廃合、駅舎のリニューアル、

改札の自動化、列車の高速化などのほか、

駅前に無料駐車場を設けてパークアンドライドの拡充も行われた。

また、鉄道自体を観光資源として捉え、

北勢線の特徴と沿線地域の特製を生かした利用促進にも力を注いできた。

たとえば、沿線で開かれる夏祭りと連動した前売り往復割引乗車券の販売や、

地元の特産品やグルメとからめたイベント列車の運行などの

旅客誘致を展開している。

今夏は北勢線開業一〇〇周年記念のスタンプラリーを実施している。

阿下喜駅に隣接する「軽便鉄道博物館」を

管理運営するASITA(北勢線とまち育みを考える会)会長の安藤たみよさんは

「座ると向かい合った人の膝が当たるといわれるほど狭い電車ですが、

それがアットホームで、魅力でもあります。

北勢線は地域に欠かせない鉄道です。

私たちも住民も存続に向けて

積極的に関わっていくことが大切と考えます」と話す。

三岐鉄道、行政、沿線住民の三者恊働による北勢線の活性化策は、

輸送人員をゆるやかながら上昇に向かわせ、

平成ニ十五年は三岐鉄道への移管後最高となる

約二四七万人の利用者実績を得た。

しかしながら赤字経営は依然解消には至っておらず、

今後さらなる乗客増が望まれている。

写真位置説明

1.三崎跨線橋から見た北勢線。

左から近鉄、JR、北勢線で、北勢線のレール幅は

762ミリ(ナローゲージ)と一般の鉄道に比べて狭い。

現在旅客営業しているナローゲージは

北勢線、近鉄内部線・八王子線、黒部峡谷鉄道の3路線だけである。

2.北勢線には47の橋梁があり、土木学会選奨土木遺産に認定された、

コンクリートブロック製のアーチ橋「ねじり橋」「めがね橋」が有名。

写真はJRと近鉄をまたぐ関西線跨線橋で、大正3年に建設された

3.北勢線の電化に合わせて製造されたモニ220形224号

4.かつての阿下喜駅舎。昭和6年の竣工ながら、モダンな意匠が目を引く

5.旧三重交通北勢線カラーに塗色された復刻車両。

平成25年10月29日より運行している。

6.発車前の安全確認

7.東員駅舎にある北勢線運転司令室

8.電車の運転席

9.三岐鉄道の嶋直樹さん。「北勢線には乗ってこそ味わえる楽しみがあります。

小さい車両ならではの大きな揺れと音。これがいいんですよ。

市街地の西桑名駅から、田園の広がる地域を抜けて、

山間の阿下喜駅への約1時間の旅は、まるで時代を遡るよう。

ぜひ車窓の風景をお楽しみください。」

10.ASITA(北勢線とまち育みを考える会)の

メンバーが制作した北勢線のミニ電車「ミニ電ホクさん」。

軽便鉄道博物館で乗車できる(無料)

11.ASITAのメンバーの皆さん。

会長の安藤たみよさん(後列中央)は

「プチ鉄道博物館」(いなべ市北勢町阿下喜2000)も開いており、

夏休みの自由研究におすすめ。開館は9:00~19:00

軽便鉄道博物館

北勢線や軽便鉄道の歴史、写真パネル、切符などが展示されているほか、

近鉄時代に北勢線を走っていたモニ220形226号電車も乗車できる

TEL 0594-72-2478(安藤建材店内)

開館/毎月第1・3日曜日のみ(10:00~16:00)

入館料/無料

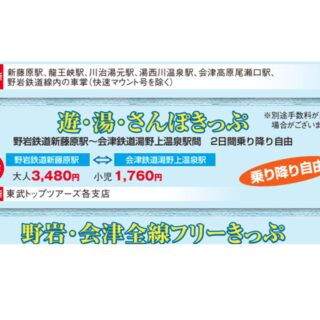

北勢線オリジナルメダルが

プレゼントされるスタンプラリー

8月31日までの期間中、1日フリー券(大人1,000円、子ども500円)を購入すると

専用台紙がもらえ、そこに3駅のスタンプとキーワードを記入して窓口に提出。

詳細は窓口または三岐鉄道ウェブサイト(http://www.sangirail.co.jp/)を

文/長屋整徳

写真/中村圭作

写真提供/三岐鉄道・軽便鉄道博物館

デザイン/Beanstalk 白石純也

※ブログ転載にあたり改行位置の変更等デザインの変更を行っております

関連記事

・2014 夏の青春18きっぷの旅 その2 『三重漫遊編 part1』